NHK番組技術展(第45回)に行って最新の撮影技術見てきた!

- 2016.02.09

- 探訪 / inquiry

- テクノロジー, 動画

最新の映像技術から、なんのことかよくわからないマニアックな専門技術まで、NHKの番組制作の最新の裏側がわかる「番組技術展」に行ってきました!

ざっくり言えば、「これまでできなかったことをやっている」って感じでした。

抽象的すぎて意味わかんないですね。笑

写真もいくつか撮ってきたので、交えて感想を綴りたいと思います。

まず開催場所は渋谷にある「NHK放送センター」です。

通ったことはあったけど、NHKって意外と大きなところにあるんですね。

会場に入るとこんな感じ▼

会場はそんなに大きくなくて、そこに20近い数のブースがありました。

来場者はやはり中年男性がほとんどでしたね。

ではさっそくブースへ。

火山の有毒ガスを可視化する

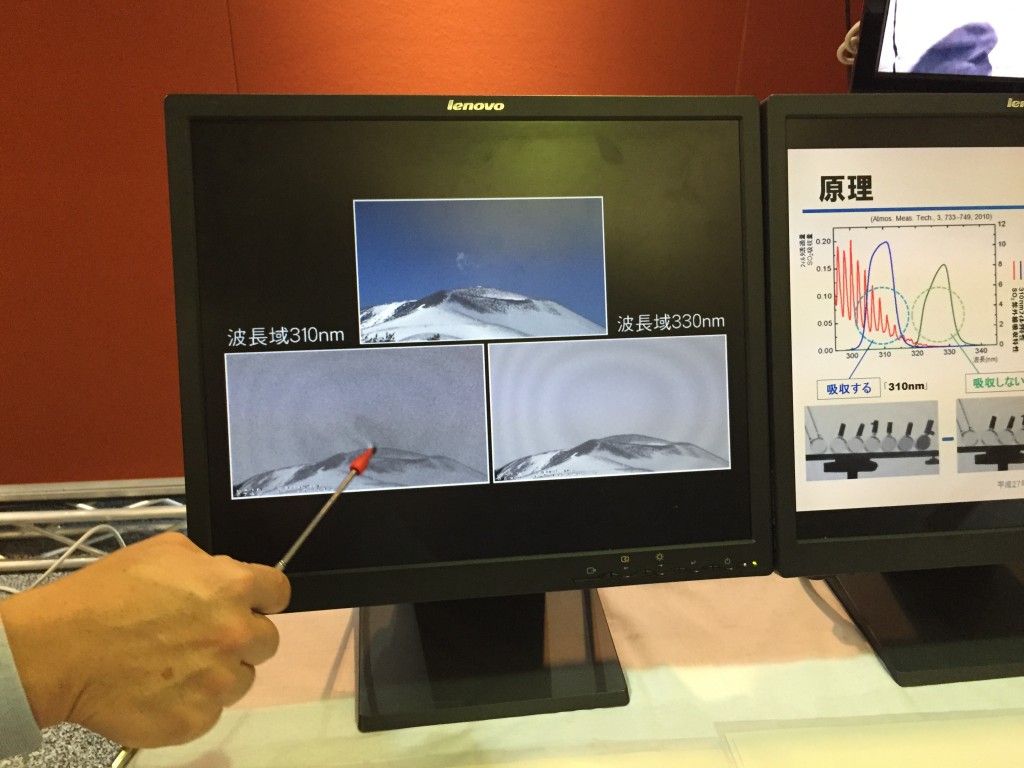

まずは火山活動の撮影技術のブースです▼

難しそうだし、おもしろくなさそう。。。

なんて思いながらブースの人の話を聞いたら意外と面白い話が聞けました。

火山には有毒ガスが出ていることがあるみたいなんですが、人の目では有毒ガスを確認できないそうなんです。

だから火山の撮影しに行った時に撮影スタッフは「なんか臭いきつくないか?」みたいな状況になるそうです。

つまり、火山に行く人たちには有毒ガスによるリスクを抱えているわけです。

そこでNHKのスタッフさんは火山の有毒ガスを”可視化”できないか、と考えました。

東京大学教授の研究結果による有毒ガスを検出する理論に基づいて専用のカメラを作ってみるわけです。

それがこちら▼

画面の左下に有毒ガスを可視化できているような映像を撮影しました。

まだまだ実験段階みたいなので、ちゃんと有毒ガスが見れているのか、はわからないそうですが、NHKスタッフの取り組みを知ることができました。

今回一番驚いたのが、「NHK現場のスタッフが技術開発までやってる」ってことです。

これはすごいですよね。

普通、現場で仕事する人と研究開発する人って別だと思いますが、ここにいた人たち現場で仕事しながら自分で開発スキル持っているすごい人達でした。

少し話逸れますが、プレイヤーでありながらクリエイターであるって大事なんだと思ってます。

ぼくもブログなどのネットメディアを運営していますが、サイト構築のためのウェブデザインとかアプリ開発するためのプログラミング技術とかも身に付けたいと思うわけです。

プレイヤーであるだけだと表現の限界が見えてくるんですよね。

あと他人やライバルとかぶるようになってくるとか。

だから自分で仕組みを作れるスキルを持っていると、表現の幅がかなり広がると思うわけです。

ということでNHKのスタッフさんはかなりマニアックでいろいろ努力しているんだなー、と感じました。

無人ヘリによる空撮

こちらも火山の撮影に使ったそうで、人が立ち入れないような環境に無人ヘリを飛ばす、というもの。

ドローンのガチなやつってところですね。

90キロの機体を飛ばして、コントローラーで操り、4K映像を撮影します。

ちょっと先いった”8K”映像

いまや4K映像は当たり前ですが、8K映像もありました▼

NHK 8K映像 pic.twitter.com/w5cw5temFJ

— 二宮パトリク (@ninopato1) 2016, 2月 9

見たところ、8Kです!って言われてもわからないな、、、って感じでした。

8Kは4Kの再生機を4台組み合わせて作るみたいです。

ビックデータの可視化はヤヴァイ!

次に訪れたのはビックデータを地図に反映して可視化する技術▼

ビックデータの可視化 pic.twitter.com/UaWRodCObK

— 二宮パトリク (@ninopato1) 2016, 2月 9

これはヤヴァイ技術ですよ!

何がヤヴァイかって、あらゆる情報を画面上でリアルタイムに確認できてしまいます。

たとえば、みんなが持ってるスマホの位置情報をこの日本地図に反映させて、自分たちが今どこにいるか確認できたら怖くないですか!?

なんだか管理されている気分になりますね。

でもこの展示での利用方法は自然災害などの情報を可視化して使う、というものだったので防災のために使うみたいでした。

ビックデータって聞くと便利な部分もありますが、あらゆることがデータ化されるってのも怖い一面を感じてしまいます。

まあなんにせよすごい技術ですね。

深海1000メートルでダイオウイカを撮影

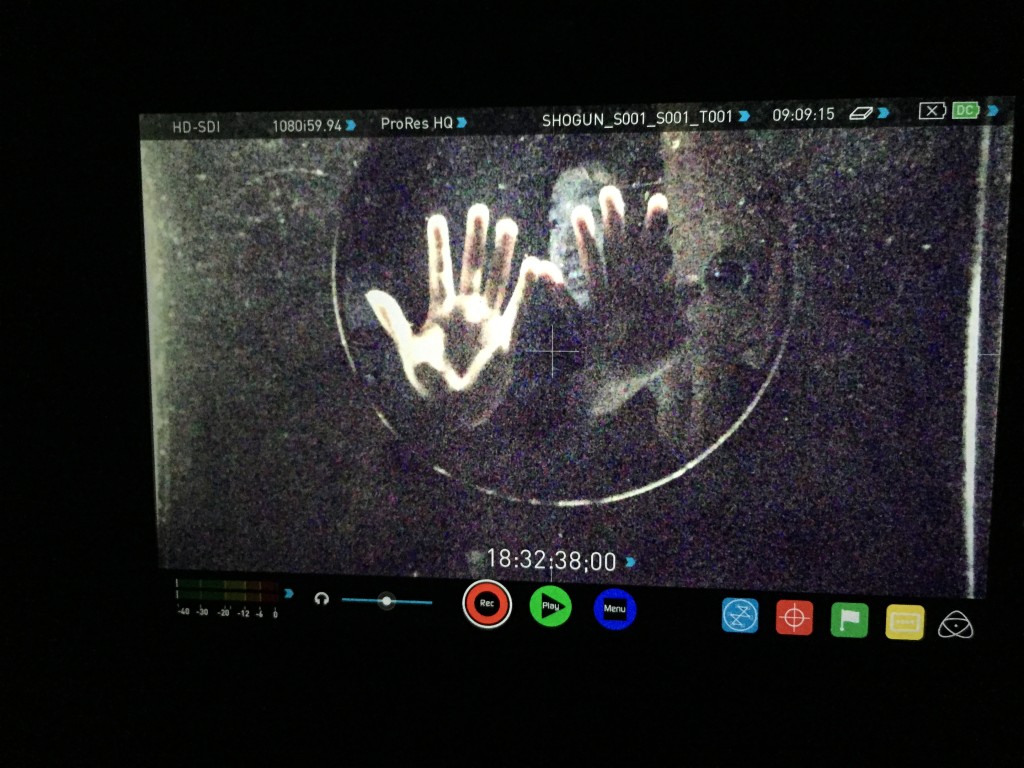

前にNHKの番組でダイオウイカを初めてとらえたドキュメンタリー番組をやっていたのですが、そのダイオウイカを撮影するための深海撮影用のカメラの展示をしていました。

深海1000メートルになると、光がほとんどないのでカメラは高感度でなければなりません。

で、そのカメラの高感度をたいけんできるブースがありました。

真っ暗なブースに入って自分の手をカメラの方に出すと肉眼ではこれくらいしか見えません▼

深海撮影用のカメラで撮ると肉眼では見えない暗さでもこんなに映ります▼

大型のレンズだけ?なのかな。大きいです。

深海の撮影は大がかりですね。

360度音声

360度動画とかはいまやYouTube、Facebookでも見れるようになって普及してきていますが、音声で360度ってそういえばなかったですね。

360度音声はどういうことかというと、360度動画とかの映像を見る時って画面を動かすわけですが、その動かした方向の音が聴けるのが、360度音声ということです。

いまのところ360度動画ではこれまでの平面で見る映像と同じように「決められた音声」を再生します。

でも360度音声は360度動画で再生している場面の音を出します。

左側で人がしゃべっている映像だったとしたら、左に画面を向けることでしゃべっている人の声が大きくなって聞こえます。

逆に右を向けば、声が小さくなります。

これが360度音声です。

ありそうでなかった技術ですね。

マイクを16個束ねて使うと言っていましたが、マイクの配置は秘密だそうです。

高度な技術って感じです。

その他技術

他にはVFX(CGとかの技術)がありましたね。

大河ドラマの映像にCGが使われていて、その構造を映像で見れましたね。

やっぱり時代劇ともなると撮影セットを1から作んなきゃいけないし、建物や自然背景などは変えられません。

だからCGなどを利用してシーンを作っているんですね。

”理想”を”現実”にできてしまうのがVFXの技術ですね。

VFXがどういうものかはジョージルーカスが作った会社のYouTube動画を見ればわかりやすいですよ→https://youtu.be/mn5_OGR7WM0

あとはカメラ撮影の振動を軽減する装置の「ジンバル」を作っていたり、難しい通信のブースだったりがありました。

NHKでは表現しながらも研究をしているんだな

感想はみんなマニアックなんだなー、と感じました。

なんかよくわからない技術がたくさんあって、それぞれで熱く語る人がいると。

マニアックな話でよくわからないことでも「いろいろ試行錯誤して自分たちなりにやってます」ってな話を聞くと興味が湧いてきますね。

まだ見たことない映像を撮影するための研究開発。

これまでの撮影基準を向上させるための研究開発。

”ないもの”を作り出して新しい映像を生み出す技術開発。

いろんな角度から映像表現の幅がどんどん広がってるみたいですね。

自分(僕)には何の役に立つかわからないような技術だけど、こうした技術が日々開発されてゆくゆくは自分の知らないところで役立っていくんだな、と思います。

世の中にはまだまだ自分の知らないワクワクすることがたくさんありますね (´c_,`)ノ

-

前の記事

Facebook(フェイスブック)広告で”費用対効果の良い”アクセス集めを始めよう! 2016.02.08

-

次の記事

YouTube Space Tokyoで脚本の講座を受けてきた! 2016.02.10